التصوّف ظاهرة إنسانية ووجودية وثقافية في العمق

يتماثل معظمنا أن التصوف كتجربة ذاتيّة خاصة تمارسها الخاصة وهو في أصله وجوهره انكفاء على الذّات واستبطان للنّفس وهروب من الواقع ومن الناس، أي خلوة روحية، كما تماثل عند بعض الدارسين أن التصوف موروثة من عهود الانحطاط، والبعض يعتبره من البدع الاعتقادية والممارسات الشركيّة التي تتجلّى في تقديس الأولياء والتمسّح بقبورهم والاعتقاد في قدراتهم الخارقة على تحقيق الكرامات ونيل الأمنيات والتقرب بهم إلى الله زلفى، ودليلهم اللجوء إليهم في كثير من القضايا الوجودية وزيارتهم في المناسبات والاحتفاء بهم في تظاهرات دينية من نوع خاص. وشاع عن الصوفية أنها فئة ممن يتاجر باسم الروح والدين، ومنهم من اتهمهم بترويج الأساطير وانتعاشها، وبذلك ساهموا في تخلف المجتمعات بما أشاعوه فيه من بدع اعتقادية وانحرافات سلوكية، كانت نتاجًا لطغيان الدرْوشة والطرُقيّة، وما يمكن أن نسميه بـ«التصوّف الشعبي».

لذا فحينما نناقش التصوف ودوره في حياتنا المعاصرة، نكاد نناقش المقدس عند البعض والشعبوي عند البعض الآخر؛ لذا فواقع التصوف في التماثلات كواقع الفلسفة التي أسندت لها مهام من غير مهامها لمصادرة حقيقتها كونها رؤية العقل وتفسيره، والحق في استعماله، وتوظيفه، نحو مجتمع ومواطن له حس نقدي لما حوله، ولأن الفلسفة خلقت جدلا وعرت عن الأديولوجيات، بسبب ذلك اتهمت، لتستمر الشعوذة بمفاهيمها.

وعن صلة للتصوف بالمجتمع في أيامنا والحال أنّ همّ المتصوّف مُنْجَمِعٌ في ذاته وهمّته متّجهة إلى خالقه، فكيف يُتَصوّر التفاته إلى المجتمع وانغماسه في همومه وعلاجه لأمراضه؟ وهل يمكن للتصوف أن يواجه تحدّيات الحياة المعاصرة وأن يكون له دور في المجتمع؟

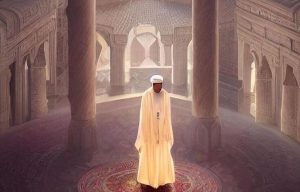

التصوف بحر خِضَمّ لا ساحل له، لغزارة التآليف فيه، وتعدّد مدارسه، وتنوّع روافده، وتراكم معارفه، وتشعّب موارده ومصادره، وكثرة أعلامه، واختلاف أطواره، وثراء تجاربه وأنظاره، وطرافة أفكاره، ولطافة أسراره، وبُعْد غَوْرِه، واتّساع مداه. إنّه منبع درس لا ينضب، ومنجم بحث لا ينفد. والظاهرة الصوفية جديرة بالاهتمام ليس كمجرّد فضول معرفي، استطرافًا للمختلف، وطلبًا للمغاير، وخروجًا عن السائد، وإن كان النص الصوفي يغري بالبحث عن درّه المكنون، بل نحن أميل إلى الاعتقاد بأنّ التصوّف يستجيب لحاجة في قرارة النفس الإنسانية تجد إشباعها في روحانيته العميقة التي بفضلها اكتسب صبغة كونية، فلا عجب أن يقبل كثير من الناس على التصوّف يتدبّرون قيمه الروحية، ويبحثون فيه عن رؤية للكون والحياة والإنسان مغايرة للسائد، قوامها الرجوع إلى الأغوار البعيدة للنفس والينابيع العميقة للوجدان الذي يجتذبه الحبّ الإلهي؛ إذ يعلن الصوفي بكلّ وثوق إمكان قيام علاقة شخصية مع الله وأنّ تلك العلاقة تسمو على ما سواها من علائق الدنيا ومُتَعها ومباهجها. ولعلّ المستشرقين خصوصًا والغربيين عمومًا وجدوا في التصوّف بسموّه وتعاليه وقيمه الأخلاقية والروحية علاجًا لأدواء الحياة المعاصرة، لما فيه من روحانية عالية وأبعاد إنسانية سامية وقيم أخلاقية راقية تؤمن بالاختلاف والتعدد وتؤصِّله عقيدةً وسلوكًا، وتدعو إلى المحبة بين الناس على اختلاف ألوانهم وأوطانهم وأديانه، لذلك كان اللجوء إلى التراثِ الصوفي.

السؤال هنا إذا كان الأعاجم قد اهتمّوا بتراثنا الصوفي، فمن باب أولى وأحرى أن يشتغل به أهله قبل غيرهم، كيف لا وهو من مقوّمات هويّتهم الحضارية، ضارب بجذوره في أعماق تاريخهم، موصول بمشاغل عصرهم في آن؟ الحقّ أن التجربة الصوفية قد تجاوزت في أبعادها الإنسانية فكرة القبول بالآخر والتعايش معه والتسامح مع اختلافه في الملّة إلى محبته ورحمته والشفقة عليه والإحسان إليه ونفي أي شعور بالتفوق عليه. كيف لا وقد عدَّ الصوفية المحبّة روح الكون، أشار جلال الدين الرومي (تـ 673هـ/ 1273م) الطريقَ الصوفيّ كلّه مضمرًا في المحبّة، وأنّ الرّوح التي لـيـس شعـارها المحبـّة من الخير ألّا توجد. ودعا إلى أن يكون المرء ثَـمِـلًا بالعـشـق لأنّ الوجـود كلَّـُه عِـشْـق. ويمكن أن نتخذ من ابن عربي (تـ 638هـ/ 1240م) الملقّب بـ«الشيخ الأكبر» مثالًا على ما بلغه البعد الإنساني في التصوف من سموّ، ففضلًا عن منزلة الإنسان في ميتافيزيقا ابن عربي بوصفه كونًا جامعًا صغيرًا يحوي الكون الجامع الأكبر.ومن شأن مثل هذه التصورات أن تسهم في تحقيق التعايش السلمي بين الناس وتشجع على التعارف والتحاور بينهم مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم، وتُبعِدهم من كل منازع التعصب الديني المفضي إلى التباغض والكره الذي يوصل للإلغاء والحرب.

أحمد طنيش